Articles et critiques littéraires

Claude Luezior, EMEUTES, VOL AU-DESSUS D’UN NID DE PAVES, Cactus Inébranlable éditions.

Claude Luezior nous propose, avec son nouvel opus littéraire, une joyeuseté en mode sédition et autre révolution, battant le pavé où se trouve la plage ! Il livre ainsi le lecteur à la meute ou plutôt à l’émeute, faisant danser Gavroche et Marianne au son de la Carmagnole, à moins que cela ne soit qu’une bossa-nova endiablée des gilets jaunes ou des drapeaux rouges ? L’auteur serait-il pavé de bonnes intentions ? Pas si sûr…cet hyperactif, et parfois déjanté, est à la fois homme de plume, neurologue, professeur de médecine à l’université et père de quatre fils…Nous voilà prévenus ! Avec un humour décapant (à faire glousser les barricades !), il nous dresse –judicieusement – l’inventaire du parfait émeutier : trois douzaines de mégaphones (avec des piles neuves achetées sur la caissette du patron) en rajoutant (espiègle et casse-tête) une guillotine en carton-pâte, juste pour rappeler au Roi qu’on a de la mémoire…

L’écrivain fribourgeois nous offre une savoureuse variation, un concerto de rébellion sur macadam, se métamorphosant en Poulbot des mots en floraison printanière : Plus que jamais, le métro-boulot-dodo du cher Pierre Béarn, ses échevelés de mai 68 et leurs flamboyantes barricades ne semblent plus que rêves pour apprentis pyromanes. Des gardes mobiles sont alignés prêts à en découdre avec les agitateurs de macadam, tandis que se diluent aquarelles et lavis : désormais s’escriment les couteaux. Les ambulances pimponnent, emmenant avec eux les borgnes et autres « gueules cassées ».

Cela castagne sous l’air des lampions ! Serait-ce le Grand Soir annoncé ? Les voitures sur les toits, tels des insectes renversés, ont la tête de guingois, les black block complotant contre les Lumières, tous feux éteints, l’obscurantisme s’affiche sur un drapeau à tête de mort. Les pirates ont déserté leurs rafiots. Plus loin, quelques boutiquiers et commerçants reconstituent le puzzle de leurs vitrines éclatées. Congestionné, le périphérique est un boa qui ne parvient pas à digérer sa proie. Combien sont-ils ? Un certain nombre selon la police, un nombre certain, selon les syndicats…

Dans cet embrouillamini de slogans et de tintamarre, Claude Luezior, en garde suisse, le stylo dressé comme une javeline, observe ces défilés carnavalesques. La révolte a encore de beaux jours devant elle, mais à l’instar d’un Paris-Roubaix, encore faut-il que les cantonniers laissent les pavés sur la chaussée, tel un trésor de musée sur la cheminée d’un ancien détrousseur de bourgeois : Les tignasses ont blanchi mais un serment fraternel couve encore dans leur gosier.

Tandis que notre ami écrivain rajoute, la moustache taquine, son antienne de révolté du verbe et de l’écriture : « Sous les pavés, la… page ! »

Laurent BAYART

in : Revus alsacienne de littérature (RAL) 2022

Claude LUEZIOR, Sur les franges de l’essentiel suivi de Ecritures, Éditions revue Traversées, 2021.

Prévu en 2021 et consigné en tant que tel, l’ouvrage de Claude Luezior a finalement paru mi-2022 chez les Editions de la revue belge Traversées. Ce nouvel opus de l’écrivain fribourgeois constitue – comme d’habitude – un enchantement poétique et une gourmandise de mots. En épicurien du vocabulaire, il défend toujours avec verve la belle écriture et fustige l’art inclusif et l’idiome des sms, cet art du raccourci qui fait de la syntaxe une ombre boiteuse et sans charme : Courriels, twitter, fake news prolifèrent tels des criquets.

Et de rajouter, sarcastique et lucide : Depuis belle lurette, se sont éteintes les Lumières. Adepte de l’écriture à l’ancienne, il chante les vertus de la bonne vieille plume, voire du stylo très habile : Lentement, entre mes phalanges, se calcine ma plume. Pourra-t-on en dire autant d’un clavier ? Claude Luezior ne nous confie-t-il pas que les mots sont une drogue : ils nous rendent fou d’amour. Orfèvre et orpailleur, il nous entraine dans cette calligraphie, temps où l’être humain n’était pas si (op)pressé, pour le velouté des mots/ et les ferments/ à nos points d’orgue/ subtilement partagés. Lire Luezior, c’est comme se régaler d’un menu gastronomique dans un grand restaurant, celui de l’écriture, tandis que ce matin, le bestiaire des mots semble se taire. Ondule encore faiblement la luciole d’un adjectif.

Autrement dit, le verbe se fait lumière pour nous entraîner dans le grand commencement du monde et de l’histoire humaine. Limier et garde champêtre de la précision et autre horlogerie littéraire, je me mets à la chasse des fautes d’orthographe, comme d’autres jouent aux chasseurs de papillons. Et dans son filet vagabond, il récolte une multitude d’ailes multicolores à faire jubiler un Petit Robert en goguette. Inlassable distillateur d’humour, Luezior lance – espiègle - : Les polices de caractère (Dieu sait si mon caractère rebelle rechigne devant ladite maréchaussée !) sont certes innombrables mais aucune ne correspond vraiment à la fibre de mes doigts.

Et puis, au détour d’une page, il lâche comme on éparpille, à la discrétion du vent, les confettis d’un testament : J’aimerais tellement qu’un jour, des amoureux esquissent une ou deux de mes lignes sur la tombe qui sera mienne !

Gageons que même sa pierre tombale sera une friandise de mots, les cimetières n’étant finalement que des dictionnaires où les lettres se couchent avant qu’un démiurge alphabétique ne les réveille à jamais…Dieu ayant des taches d’encre sur ses doigts. L’éternité ne possède pas de point final dans sa besace !

Laurent BAYART

in Revue alsacienne de littérature (RAL), 2022

Claude Luezior nous propose, avec son nouvel opus littéraire, une joyeuseté en mode sédition et autre révolution, battant le pavé où se trouve la plage ! Il livre ainsi le lecteur à la meute ou plutôt à l’émeute, faisant danser Gavroche et Marianne au son de la Carmagnole, à moins que cela ne soit qu’une bossa-nova endiablée des gilets jaunes ou des drapeaux rouges ? L’auteur serait-il pavé de bonnes intentions ? Pas si sûr…cet hyperactif, et parfois déjanté, est à la fois homme de plume, neurologue, professeur de médecine à l’université et père de quatre fils…Nous voilà prévenus ! Avec un humour décapant (à faire glousser les barricades !), il nous dresse –judicieusement – l’inventaire du parfait émeutier : trois douzaines de mégaphones (avec des piles neuves achetées sur la caissette du patron) en rajoutant (espiègle et casse-tête) une guillotine en carton-pâte, juste pour rappeler au Roi qu’on a de la mémoire…

L’écrivain fribourgeois nous offre une savoureuse variation, un concerto de rébellion sur macadam, se métamorphosant en Poulbot des mots en floraison printanière : Plus que jamais, le métro-boulot-dodo du cher Pierre Béarn, ses échevelés de mai 68 et leurs flamboyantes barricades ne semblent plus que rêves pour apprentis pyromanes. Des gardes mobiles sont alignés prêts à en découdre avec les agitateurs de macadam, tandis que se diluent aquarelles et lavis : désormais s’escriment les couteaux. Les ambulances pimponnent, emmenant avec eux les borgnes et autres « gueules cassées ».

Cela castagne sous l’air des lampions ! Serait-ce le Grand Soir annoncé ? Les voitures sur les toits, tels des insectes renversés, ont la tête de guingois, les black block complotant contre les Lumières, tous feux éteints, l’obscurantisme s’affiche sur un drapeau à tête de mort. Les pirates ont déserté leurs rafiots. Plus loin, quelques boutiquiers et commerçants reconstituent le puzzle de leurs vitrines éclatées. Congestionné, le périphérique est un boa qui ne parvient pas à digérer sa proie. Combien sont-ils ? Un certain nombre selon la police, un nombre certain, selon les syndicats…

Dans cet embrouillamini de slogans et de tintamarre, Claude Luezior, en garde suisse, le stylo dressé comme une javeline, observe ces défilés carnavalesques. La révolte a encore de beaux jours devant elle, mais à l’instar d’un Paris-Roubaix, encore faut-il que les cantonniers laissent les pavés sur la chaussée, tel un trésor de musée sur la cheminée d’un ancien détrousseur de bourgeois : Les tignasses ont blanchi mais un serment fraternel couve encore dans leur gosier.

Tandis que notre ami écrivain rajoute, la moustache taquine, son antienne de révolté du verbe et de l’écriture : « Sous les pavés, la… page ! »

Laurent BAYART

in : Revus alsacienne de littérature (RAL) 2022

Claude LUEZIOR, Sur les franges de l’essentiel suivi de Ecritures, Éditions revue Traversées, 2021.

Prévu en 2021 et consigné en tant que tel, l’ouvrage de Claude Luezior a finalement paru mi-2022 chez les Editions de la revue belge Traversées. Ce nouvel opus de l’écrivain fribourgeois constitue – comme d’habitude – un enchantement poétique et une gourmandise de mots. En épicurien du vocabulaire, il défend toujours avec verve la belle écriture et fustige l’art inclusif et l’idiome des sms, cet art du raccourci qui fait de la syntaxe une ombre boiteuse et sans charme : Courriels, twitter, fake news prolifèrent tels des criquets.

Et de rajouter, sarcastique et lucide : Depuis belle lurette, se sont éteintes les Lumières. Adepte de l’écriture à l’ancienne, il chante les vertus de la bonne vieille plume, voire du stylo très habile : Lentement, entre mes phalanges, se calcine ma plume. Pourra-t-on en dire autant d’un clavier ? Claude Luezior ne nous confie-t-il pas que les mots sont une drogue : ils nous rendent fou d’amour. Orfèvre et orpailleur, il nous entraine dans cette calligraphie, temps où l’être humain n’était pas si (op)pressé, pour le velouté des mots/ et les ferments/ à nos points d’orgue/ subtilement partagés. Lire Luezior, c’est comme se régaler d’un menu gastronomique dans un grand restaurant, celui de l’écriture, tandis que ce matin, le bestiaire des mots semble se taire. Ondule encore faiblement la luciole d’un adjectif.

Autrement dit, le verbe se fait lumière pour nous entraîner dans le grand commencement du monde et de l’histoire humaine. Limier et garde champêtre de la précision et autre horlogerie littéraire, je me mets à la chasse des fautes d’orthographe, comme d’autres jouent aux chasseurs de papillons. Et dans son filet vagabond, il récolte une multitude d’ailes multicolores à faire jubiler un Petit Robert en goguette. Inlassable distillateur d’humour, Luezior lance – espiègle - : Les polices de caractère (Dieu sait si mon caractère rebelle rechigne devant ladite maréchaussée !) sont certes innombrables mais aucune ne correspond vraiment à la fibre de mes doigts.

Et puis, au détour d’une page, il lâche comme on éparpille, à la discrétion du vent, les confettis d’un testament : J’aimerais tellement qu’un jour, des amoureux esquissent une ou deux de mes lignes sur la tombe qui sera mienne !

Gageons que même sa pierre tombale sera une friandise de mots, les cimetières n’étant finalement que des dictionnaires où les lettres se couchent avant qu’un démiurge alphabétique ne les réveille à jamais…Dieu ayant des taches d’encre sur ses doigts. L’éternité ne possède pas de point final dans sa besace !

Laurent BAYART

in Revue alsacienne de littérature (RAL), 2022

Claude Luezior, Sur les franges de l'essentiel suivi de Écritures

© 2022 Éditions Traversées, Virton, Belgique

ISBN : 9782931077047, 128 pages

Recension par Gérard le Goff

Selon le dictionnaire, le terme « frange » évoque « la limite imprécise de quelque chose », autant dire une zone indiscernable. le mot peut avoir pour synonyme « marge ». Quant au substantif « essentiel » il désigne tout ce qui paraît indispensable. Concernant le livre de Claude Luezior, ces deux éléments de langage quasi antonymes s'associent pour constituer un titre qui évoque un lieu. Pour autant, il ne s'agit pas ici de cartographier l'indéfini ou le primordial. le lieu évoqué est celui — idéalisé — de la création (artistique, poétique et philosophique). L'acte de création seul permet à l'être humain de se situer dans l'universel et de tenter de lui appartenir. Un acte qui ne peut être rendu possible qu'avec l'apparition de l'écriture.

Dans un remarquable Liminaire, l'auteur esquisse une histoire de l'écriture. Cet acte fondateur de l'humanité se confond à l'origine avec l'art. Georges Bataille dans son Lascaux ou la naissance de l'art considère que les peintures rupestres témoignent du moment (qu'il qualifie de « miracle »), sans aucun antécédent historique (en 1955, date de parution de son livre, le site de Lascaux s'avérait unique en son genre), où l'homme parvient à transcender son animalité. L'art pariétal est aussi écriture. Sans savoir ni pouvoir la nommer, l'homme des cavernes exprime pour la toute première fois sa relation au monde en la peignant. Il laisse aussi une trace lisible que pourront s'approprier ses descendants.

La suite est une évocation vertigineuse de l'évolution de l'écriture. La parole est longtemps gravée dans la pierre, une pierre souvent tombale. En l'absence de tout rite funéraire, nous ne saurions rien des civilisations passées. « Les idéogrammes fixent la voix humaine. Pouvoir compter, figer son urgence sur le sarcophage, pierre qui mange la chair. » Puis succèdent au minéral les supports végétaux et les peaux traitées « devenues imputrescibles », se substituent aux gravelets les stylets, les pinceaux, l'usage de l'encre et des pigments, toutes pratiques qui rattachent encore et toujours l'écriture à l'art.

Tout s'accélère. « Déjà se profilent avec fracas les presses de Gutenberg, la liberté de pensée, Montaigne, Descartes, les Lumières. »

Aujourd'hui, notre société est noyée sous des informations non classées (le futile se situe au même niveau que le grave : le football, la guerre), voire même fausses ou invérifiables, toujours éphémères. Comme le notait René Char : « L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant ». Des machines à l'obsolescence programmée déversent de soi-disant nouvelles dans nos cerveaux saturés quand « les dessins des cavernes ou ceux des pyramides ont survécu durant des millénaires […] ».

Tout au long de cet ouvrage, des poèmes au lyrisme contenu — mais non point contraint — alternent, selon un rythme assez régulier, avec des incises en prose, typographiées en italique, qui souvent — tant par leur brièveté que par leur portée — ont valeur d'aphorismes. Une présentation qui fait songer aux répons. le poète est sensible à un certain cérémonial.

A la lecture de cette suite, on est tenté d'inventorier diverses thématiques. Mais elles s'enchevêtrent de si subtile manière que l'entreprise s'avère vaine et ne peut épuiser la richesse d'un tel livre.

Le poète se souvient qu'on lui a enseigné Dieu concevoir l'univers en donnant un nom à chacun de ses éléments constitutifs. La langue a le pouvoir de créer. C'est le pouvoir du « verbatim » : ce qui est écrit doit exister. Aux yeux de l'auteur, cette parole divine s'est par la suite incarnée dans la poésie. C'est la parole première. Celle du démiurge. En découvrir une trace c'est s'approprier « […] un coquillage sacré / où luit la nacre / de tous les désirs ». La poésie est l'expression privilégiée des civilisations antiques. Elle se perpétue dans le roman des oeuvres médiévales et persiste dans l'alexandrin des chefs d'oeuvre classiques. Elle ne constitue pas pour autant une liturgie figée, ne relève pas du dogme, mais vaut « cent mille médecines / pour espérants d'une foi / sans Tables de la loi / juste l'appel d'un bonheur / d'un bonheur souche / pour extases embryonnaires ».

La poésie est une parole exigeante et lucide. Elle s'oppose au verbiage des puissants, à cette prose devenue une « novlangue » gangrenée par un anglais dévoyé (véritable jargon des affaires). le poète a pris conscience de la délitescence de nos sociétés postmodernes : « Des ingénieurs frénétiques mettent leur génie à programmer dès son enfance la fin, si possible toute proche, de leur système.

Comme si une mère s'ingéniait à cultiver les gènes de la mort dans ses propres ovules. » le poète, lui, nomme l'essentiel pour qu'il puisse demeurer et dénonce la déshumanisation « pour rassurer / panser, sauver / aimer / sachant que la partie / sera un jour perdue ». Semblent lui donner raison ces démocraties qui chancellent, où l'on voit des citoyens lobotomisés en arriver à élire à la présidence de leur pays le cireur de chaussures d'un banquier.

Il convient de faire oeuvre de résistance en témoignant pour les générations à venir « pour que survive / une manière d'essentiel / nous avons calligraphié / sur l'épiderme de nos chairs / écrouelles, cicatrices / et spasmes insensés / que l'on appelle poésie ». Mais si la poésie veut « traduire comme un combat / aux heures carnassières / pour une conscience / au-delà de l'artificiel », elle se refuse au militantisme car elle est « non pas figuration / d'une croyance / mais principe vital ».

Un leitmotiv traverse l'oeuvre de Claude Luezior tel un motif musical : l'affirmation d'une joie de vivre et son corollaire l'espérance. Car l'écriture est aussi un acte de foi. Il faut compter sur un renouveau possible. « [J]e ne cesse de penser / à ces vies souterraines / qui se font sève ou ferment / et nourrissent les racines / d'anonymes herbages / ou de jonquilles éperdues ». Il faut retrouver la hardiesse du démiurge et présumer que l'amour de son prochain comme celui de la nature sont les garants d'une évolution positive. Même si la menace est là, grandissante, même si le poète sait que « [n]oire ou bubonique la peste s'est donnée du mal pour mieux faire. » Et puis, l'amour toujours, l'amour tout court. Comme lorsqu'il est invoqué avec grâce dans le texte C'est un petit moine : « car les instants d'amour / d'amour fugace et pur / il les a inventés / avant le crucifix / quand ses bras traduisaient / les gestes de la tendresse ».

Le livre s'achève avec le poème Chromatique qui fait écho au texte d'introduction Liminaire. On parle à nouveau de peinture. Dans le monde actuel. Fracassé. L'acte de peindre décrit comme un dernier sursaut de révolte. A l'instar du poète (« voici mon refus d'être ce que vous attendiez de moi »), l'artiste adresse aux dirigeants de ce monde malade une fin de non recevoir et poursuit son « combat de l'extrême / comme si le carmin / était sa dernière chance / et l'ocre / son ultime bol / de lumière / délire / d'une survie / incertaine ».

Le deuxième recueil composant le volume se présente comme un ensemble de textes courts, rédigés en prose et tous intitulés. le titre de l'ouvrage l'indique sans ambages, Claude Luezior traite ici de l'acte d'écrire. le ton est moins lyrique — quoique ! —, plus ironique, sarcastique même… D'emblée, l'auteur nous gratifie d'une étrange recommandation : « Ô lecteur, surtout n'écris jamais. N'avoue jamais ! Car tes mots resteront à charge. » Pour aussitôt après nous conseiller de « buriner » notre page. Faudrait savoir ! On comprend entre les lignes — évidemment ! — qu'on ne peut se passer de l'écriture. « Les mots sont une drogue : ils nous rendent fou d'amour. » le phénomène est contagieux. Quelqu'un avança un jour le postulat qu'il existait en France plus de poètes que de lecteurs de poésie.

S‘en suivent de savoureuses considérations sur la langue, si maltraitée de nos jours, entre les anglicismes de pacotille, les slogans publicitaires débiles, les délires inclusifs des nouveaux Trissotins et les borborygmes flatulents d'un quarteron de barbaresques abrutis.

Le poète évolue entre amertume et anathème. « Ma plume s'est cassée. Pas sûr qu'un clavier la remplace. » On songe à Philippe Sollers qui débutait chacun de ses séjours à Venise par l'achat d'une bouteille d'encre chez un immuable marchand. Un cérémonial étonnant qui touche au sacré.

Cependant quelques prophètes de malheur « prétendent que le Verbe est mort. » Selon ces corbeaux de mauvais augure, rien de l'ardeur créatrice de l'artiste pariétal ne subsisterait aujourd'hui. Mais Claude Luezior « d'un naturel optimiste » réfute ce lugubre augure et affirme : « [d]ans la complexité d'une fin de nuit, renaît le miracle langagier de l'aube. Et chantent les mots d'une oraison nouvelle. » Quoi ajouter de plus ?

© 2022 Gérard le Goff (in : Babelio, 2022)

Claude Luezior, Sur les franges de l'essentiel suivi de Écritures

© 2022 Éditions Traversées, Virton, Belgique

ISBN : 9782931077047, 128 pages

Recension par Gérard le Goff

Selon le dictionnaire, le terme « frange » évoque « la limite imprécise de quelque chose », autant dire une zone indiscernable. le mot peut avoir pour synonyme « marge ». Quant au substantif « essentiel » il désigne tout ce qui paraît indispensable. Concernant le livre de Claude Luezior, ces deux éléments de langage quasi antonymes s'associent pour constituer un titre qui évoque un lieu. Pour autant, il ne s'agit pas ici de cartographier l'indéfini ou le primordial. le lieu évoqué est celui — idéalisé — de la création (artistique, poétique et philosophique). L'acte de création seul permet à l'être humain de se situer dans l'universel et de tenter de lui appartenir. Un acte qui ne peut être rendu possible qu'avec l'apparition de l'écriture.

Dans un remarquable Liminaire, l'auteur esquisse une histoire de l'écriture. Cet acte fondateur de l'humanité se confond à l'origine avec l'art. Georges Bataille dans son Lascaux ou la naissance de l'art considère que les peintures rupestres témoignent du moment (qu'il qualifie de « miracle »), sans aucun antécédent historique (en 1955, date de parution de son livre, le site de Lascaux s'avérait unique en son genre), où l'homme parvient à transcender son animalité. L'art pariétal est aussi écriture. Sans savoir ni pouvoir la nommer, l'homme des cavernes exprime pour la toute première fois sa relation au monde en la peignant. Il laisse aussi une trace lisible que pourront s'approprier ses descendants.

La suite est une évocation vertigineuse de l'évolution de l'écriture. La parole est longtemps gravée dans la pierre, une pierre souvent tombale. En l'absence de tout rite funéraire, nous ne saurions rien des civilisations passées. « Les idéogrammes fixent la voix humaine. Pouvoir compter, figer son urgence sur le sarcophage, pierre qui mange la chair. » Puis succèdent au minéral les supports végétaux et les peaux traitées « devenues imputrescibles », se substituent aux gravelets les stylets, les pinceaux, l'usage de l'encre et des pigments, toutes pratiques qui rattachent encore et toujours l'écriture à l'art.

Tout s'accélère. « Déjà se profilent avec fracas les presses de Gutenberg, la liberté de pensée, Montaigne, Descartes, les Lumières. »

Aujourd'hui, notre société est noyée sous des informations non classées (le futile se situe au même niveau que le grave : le football, la guerre), voire même fausses ou invérifiables, toujours éphémères. Comme le notait René Char : « L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant ». Des machines à l'obsolescence programmée déversent de soi-disant nouvelles dans nos cerveaux saturés quand « les dessins des cavernes ou ceux des pyramides ont survécu durant des millénaires […] ».

Tout au long de cet ouvrage, des poèmes au lyrisme contenu — mais non point contraint — alternent, selon un rythme assez régulier, avec des incises en prose, typographiées en italique, qui souvent — tant par leur brièveté que par leur portée — ont valeur d'aphorismes. Une présentation qui fait songer aux répons. le poète est sensible à un certain cérémonial.

A la lecture de cette suite, on est tenté d'inventorier diverses thématiques. Mais elles s'enchevêtrent de si subtile manière que l'entreprise s'avère vaine et ne peut épuiser la richesse d'un tel livre.

Le poète se souvient qu'on lui a enseigné Dieu concevoir l'univers en donnant un nom à chacun de ses éléments constitutifs. La langue a le pouvoir de créer. C'est le pouvoir du « verbatim » : ce qui est écrit doit exister. Aux yeux de l'auteur, cette parole divine s'est par la suite incarnée dans la poésie. C'est la parole première. Celle du démiurge. En découvrir une trace c'est s'approprier « […] un coquillage sacré / où luit la nacre / de tous les désirs ». La poésie est l'expression privilégiée des civilisations antiques. Elle se perpétue dans le roman des oeuvres médiévales et persiste dans l'alexandrin des chefs d'oeuvre classiques. Elle ne constitue pas pour autant une liturgie figée, ne relève pas du dogme, mais vaut « cent mille médecines / pour espérants d'une foi / sans Tables de la loi / juste l'appel d'un bonheur / d'un bonheur souche / pour extases embryonnaires ».

La poésie est une parole exigeante et lucide. Elle s'oppose au verbiage des puissants, à cette prose devenue une « novlangue » gangrenée par un anglais dévoyé (véritable jargon des affaires). le poète a pris conscience de la délitescence de nos sociétés postmodernes : « Des ingénieurs frénétiques mettent leur génie à programmer dès son enfance la fin, si possible toute proche, de leur système.

Comme si une mère s'ingéniait à cultiver les gènes de la mort dans ses propres ovules. » le poète, lui, nomme l'essentiel pour qu'il puisse demeurer et dénonce la déshumanisation « pour rassurer / panser, sauver / aimer / sachant que la partie / sera un jour perdue ». Semblent lui donner raison ces démocraties qui chancellent, où l'on voit des citoyens lobotomisés en arriver à élire à la présidence de leur pays le cireur de chaussures d'un banquier.

Il convient de faire oeuvre de résistance en témoignant pour les générations à venir « pour que survive / une manière d'essentiel / nous avons calligraphié / sur l'épiderme de nos chairs / écrouelles, cicatrices / et spasmes insensés / que l'on appelle poésie ». Mais si la poésie veut « traduire comme un combat / aux heures carnassières / pour une conscience / au-delà de l'artificiel », elle se refuse au militantisme car elle est « non pas figuration / d'une croyance / mais principe vital ».

Un leitmotiv traverse l'oeuvre de Claude Luezior tel un motif musical : l'affirmation d'une joie de vivre et son corollaire l'espérance. Car l'écriture est aussi un acte de foi. Il faut compter sur un renouveau possible. « [J]e ne cesse de penser / à ces vies souterraines / qui se font sève ou ferment / et nourrissent les racines / d'anonymes herbages / ou de jonquilles éperdues ». Il faut retrouver la hardiesse du démiurge et présumer que l'amour de son prochain comme celui de la nature sont les garants d'une évolution positive. Même si la menace est là, grandissante, même si le poète sait que « [n]oire ou bubonique la peste s'est donnée du mal pour mieux faire. » Et puis, l'amour toujours, l'amour tout court. Comme lorsqu'il est invoqué avec grâce dans le texte C'est un petit moine : « car les instants d'amour / d'amour fugace et pur / il les a inventés / avant le crucifix / quand ses bras traduisaient / les gestes de la tendresse ».

Le livre s'achève avec le poème Chromatique qui fait écho au texte d'introduction Liminaire. On parle à nouveau de peinture. Dans le monde actuel. Fracassé. L'acte de peindre décrit comme un dernier sursaut de révolte. A l'instar du poète (« voici mon refus d'être ce que vous attendiez de moi »), l'artiste adresse aux dirigeants de ce monde malade une fin de non recevoir et poursuit son « combat de l'extrême / comme si le carmin / était sa dernière chance / et l'ocre / son ultime bol / de lumière / délire / d'une survie / incertaine ».

Le deuxième recueil composant le volume se présente comme un ensemble de textes courts, rédigés en prose et tous intitulés. le titre de l'ouvrage l'indique sans ambages, Claude Luezior traite ici de l'acte d'écrire. le ton est moins lyrique — quoique ! —, plus ironique, sarcastique même… D'emblée, l'auteur nous gratifie d'une étrange recommandation : « Ô lecteur, surtout n'écris jamais. N'avoue jamais ! Car tes mots resteront à charge. » Pour aussitôt après nous conseiller de « buriner » notre page. Faudrait savoir ! On comprend entre les lignes — évidemment ! — qu'on ne peut se passer de l'écriture. « Les mots sont une drogue : ils nous rendent fou d'amour. » le phénomène est contagieux. Quelqu'un avança un jour le postulat qu'il existait en France plus de poètes que de lecteurs de poésie.

S‘en suivent de savoureuses considérations sur la langue, si maltraitée de nos jours, entre les anglicismes de pacotille, les slogans publicitaires débiles, les délires inclusifs des nouveaux Trissotins et les borborygmes flatulents d'un quarteron de barbaresques abrutis.

Le poète évolue entre amertume et anathème. « Ma plume s'est cassée. Pas sûr qu'un clavier la remplace. » On songe à Philippe Sollers qui débutait chacun de ses séjours à Venise par l'achat d'une bouteille d'encre chez un immuable marchand. Un cérémonial étonnant qui touche au sacré.

Cependant quelques prophètes de malheur « prétendent que le Verbe est mort. » Selon ces corbeaux de mauvais augure, rien de l'ardeur créatrice de l'artiste pariétal ne subsisterait aujourd'hui. Mais Claude Luezior « d'un naturel optimiste » réfute ce lugubre augure et affirme : « [d]ans la complexité d'une fin de nuit, renaît le miracle langagier de l'aube. Et chantent les mots d'une oraison nouvelle. » Quoi ajouter de plus ?

© 2022 Gérard le Goff (in : Babelio, 2022)

Main dans la glaise du langage, Luezior pourfend les orages de la violence lorsque goutte à goutte / leur sang/ ne cesse / de ruisseler / jusqu'à nous. Il plante ses banderilles dans les convulsions du quotidien : l’enfant sans âge se colle / à un sein lactescent / sur le pavé se confondent / leurs corps de misère.

Penché sur les torsions de la douleur, il palpe les versets de la souffrance, essaie de déjouer les ruses incongrues du mal pour colmater le trop mince filet de sève. Résistance.

Grand veneur, il conduit sa meute de mots jusqu’au seuil de l’hallali. Alors, dans les zébrures du soir, au rythme des heures où gémissent encore les silences, le cortège des ombres lentement s’étire et floconne sa solitude. Combat.

Tissage de rêveries, armoiries de souvenirs encore vivaces, serments devenus chauves-souris, lieu de caresses que les heures ont momifiées. Mais, dans cette âpreté existentielle, parfois, d’une épaule / peuplée de tendresse montent des semailles de lumière. Avant que ne s’ébruitent / les fureurs de la ville, le poète écaille les tessons du rêve. Duel.

Claude Luezior, braconnier d'une ivresse, entre les franges d'une aube en gésine où naissent les énergies de nos lèvres offertes, conserve sur ses rivages des baies écarlates : vers toi j'ouvre mes paupières. Il caresse des braises qui corrodent et s’enfoncent dans le jardin premier / à portée de regard. Promesse.

À la reliure des cicatrices, quand se dévoile l’épure sacrée de tes désirs, les rives du poète chavirent de gourmandise. La lie devient ambroisie pour découdre / lèvres à lèvres / l’impudeur d’un jouir / en ce dédale où jaillissent des geysers interdits.

Dans ce recueil se côtoient la violence, la vie sacrifiée par la vie, la mort qui entrouvre l’ossuaire de ses secrets, le djihad et ses vengeance poisseuses / qui ne sont que reliefs d’une haine. Mais aussi la compassion et l’amour, omniprésents, hiératiques : affamés de tendresse, les mots adoptent la coagulation d'un silence. Le poète insatiable traduit le fracas en musique, le désordre en lettres d’or.

Incessante dualité : au cœur de la trame, veille malgré tout la camarde. Éros et Thanatos sédimentent Jusqu'à la lie. S'écorchent les neurones en dérive / qui vaguent et divaguent, jusqu'à la déstructuration de la page dans le texte Alzheimer au lieu d'aimer. Comme si cette lie de Luezior était l'ultime supplique écrite par la démence elle-même. Bataille acharnée, perdue d'avance, dans la noirceur espérante d'une désespérance.

Nicole Hardouin

Editions Librairie-Galerie Racine, Paris, 2018

CLAUDE LUEZIOR : Une dernière brassée de lettres, Paris, Librairie

Éditions Tituli, 2016, 82 p. ; Fragile. Poèmes, Charlieu, La

Bartavelle éditeur, 1999, 112 p. ; Mendiant d’utopie. Poésie, Paris,

L’Harmattan, 2009, 100 p. ; Vent debout !, Colombes, Encres vives,

2011, « Encres vives ».

Claude Luezior, médecin-neurologue et professeur d’université, est un

écrivain connu et reconnu. Il est l’auteur de romans, nouvelles,

textes courts, poèmes, aphorismes, proses poétiques, ouvrages

scientifiques et textes de livres d’art. Un personnage complet, donc,

dans le monde de la littérature et de l’art.

Dans le premier texte, Une dernière brassée de lettres, j’aime la

Lettre aux Poètes. Claude Luezior est net : « Le temps n’est plus aux

poètes maudits sous leur pont […]. Que dix mille poètes prennent la

parole chaque semaine […] Avec dix grammes d’écriture, mettons le feu

au désert que l’on nous propose ».

Voilà donc un programme pour la poésie et la culture de nos jours.

Nous avons besoin de poésie, s’écrie Claude Luezior, pour gouverner et

faire avancer le monde. À lire toutes les autres lettres, surtout

celles au Rêve, au Poème, à la Patience, à « mon pauvre Fantôme ».

Claude Luezior nous lance sur la route de l’amour, de l’utopie, de la

recherche du paradis perdu. Il est un mendiant de lumière et

d’origine, dont il essaie de capter les échos. Justement, il

s’auto-définit un « passeur de feu ».

Ses mots jaillissent comme de la lave, vont en ébullition et ouvrent

le moi sur la page.

MARIO SELVAGGIO

Professeur d'Université

in : NORIA, n. 4; 08.2021 (Bari, Italie, Ed. Giovanni Dotoli)

Jusqu'à la cendre

,

C'est à pas feutrés que l'on entre dans Jusqu'à la cendre, happé dès les premières pages par le courant puissant de l'écriture poétique.

Écriture précise, finement ciselée. Les mots, dont certains pénètrent en l'intime du lecteur avec une résonance intense, provoquent parfois comme une détonation...

L'alternance de poèmes et de proses confère aux textes un rythme particulier. Comme une respiration nécessaire pour aller plus avant dans le courant du fleuve.

On est entraîné, remué, secoué par cette lecture qui, évoquant des thèmes variés, est tissée autour d'une trame singulière : celle de l'humain jeté au cœur de la grande et mystérieuse Aventure, avec toute une palette d'émotions, de questionnements, d'incompréhensions, de cris et de désespoirs qu'elle ne peut que susciter. Mais aussi ces plages de douceur, de tendresse, d'amour qui s'offrent à celui qui se confronte à la merveille et à la terreur d'être humain : une épaule soutenante, un regard, des lèvres offertes... Cela, le poète le voit, le vit, le dit, au milieu de la réalité souvent douloureuse, incompréhensible et violente du monde...

Posture poétique : celle qui témoigne de la vie, de son caractère précieux et qui, en même temps, s'insurge et dénonce ce qui va à son encontre et l'avilit, la détruit. Luezior est bien dans cet acte poétique : une poignée de notes, un poème jeté dans l'espace par un geste de danse, un tableau agitant ses reflets, la main d'une femme : entre nous, un jardin premier à portée de regard.

Jean Mahler

Claude Luezior, Jusqu’à la cendre, Paris, Librairie Galerie-Racine, 2018

Claude Luezior est poète, romancier, nouvelliste, essayiste, critique littéraire suisse, professeur universitaire et médecin neurologue. Son oeuvre comprend environ 50 livres dont quelques monographies sur des peintres et artistes contemporains. Il a été recompensé de nombreux prix, dont le Prix européen de l’Association des Écrivains de Langue Française (1995), le Prix de poésie de l’Académie Française (2001), le Prix Marie Noël (2013). En 2002 il est nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Ses poèmes se retrouvent en anthologies et revues étrangères. Il est traduit en allemand, italien, grec et roumain.

Son plus récent recueil de poèmes Jusqu’à la cendre (Paris, Librairie- Galerie Racine, 2018) alterne vers et prose poétique. La voix du poète témoigne de la solitude et de la souffrance de l’être humain dans le monde. Elle se dresse contre tout ce qui défigure son visage et fait souffrir, contre la mort sous ses multiples aspects: démence, violence, maladie, guerre, intolérance, fanatisme, contre l’oubli de l’Histoire tragique et ensanglantée, cette mémoire collective que le temps efface, permettant ainsi la restauration incessante du désarroi, de l’intolérance, de la haine qui font éclater les guerres absurdes : « chairs/ décharnées/ regards// à travers/ les pages d’Histoire/ ces visages/ me dévisagent// concentré /inhumain/ tellement humain/ de désespoir// alter ego/ que l’on massacre// au nom d’une race/ dite pure// comment prétendre/ désormais/ faire partie/ du clan homo sapiens ? »

Le poète devient le porte-parole de la douleur qui creuse corps et âmes, voués au néant. Il réfléchit et s’interroge sans cesse sur les brûlures de la vie jusqu’à la cendre, la vie anéantie par le mal et le temps, avant même de guérir ou de cicatriser ses blessures, la déchéance physique ou de l’esprit anéanti par la maladie. Que reste-t-il de nos rêves et chimères, de nos histoires de vie fauchées par les autres ou englouties par le temps dévorateur ?

Comment faire face à la « démence dépourvue de toute tolérance », aux plaies de la vie, aux cauchemars des guerres, à la solitude, à l’absence, à la conscience lucide de la dissolution de l’être? Comment combattre le mal qui ronge tout ? Des bribes de souvenirs, d’un passé attendri par l’amour, la beauté, l’amitié, eux-mêmes fragilisés par le temps jaillissent de la mémoire, avec la nostalgie d’un autre visage possible du monde : « une épaule/ peuplée de tendresse/ pour trébucher/ parfois// une épaule/ sans limite/ estuaire/ qui répare/ quilles et mats/ à la dérive. »

Il faut retenir ce vécu éphémère, avant qu’il ne s’efface définitivement de la mémoire, lui redonner corps et âme par les mots, eux-mêmes impuissants à dire l’ardeur des sentiments, la tendresse des caresses, la brûlure des blessures de l’âme, le tranchant du bistouri dans la chair souffrante, la désespérance, le cri de la vie qui ne veut pas mourir.

Il faut retrouver l’espoir et le pouvoir de renaître de la cendre comme le Phénix, refaire le bonheur de la vie, convertir les ténèbres en lumière, respirer la brise et l’aurore, se purifier dans la rosée de la nuit et la soie de l’amour d’une femme : « écarteler ce que la rouille/ vainement corrode/ déplier le doute/ et rendre braise/ à la cendre trop grise// terre labourée/ ou gémissement encore/ des vides// briser ces couteaux extrêmes/ qui se délectent/ de leurs blessures/ à l’orée des cachots/ il me faudra repeupler/ nos rêves alanguis// déplier ses paupières/ élaguer ses brumes/ violemment rendre vie/ à ses seins de porcelaine/ aux bras lourds de la nuit/ dans l’infinie fragrance/ de nos gestes inachevés. »

Le poète parle au nom d’une humanité qui a perdu sa sagesse naturelle et le lien fraternel entre les êtres vivants réunis par le même destin. Sa voix grave et satirique interroge avec amerture le sens même de liberté poussée à la déraison et à la démence criminelle des fanatiques qui ne comprennent pas qu’ils tuent sans cesse la vie, l’innocence et la beauté de l’être pour une illusion, « un arpent de terre de sable » : « guerre d’arrogances/ intimement pétries/ dans des boues aveugles// Guerre civile/ entre peuples frères/ tellement immonde/ qu’on appelle Grande// chairs tranchées/ cortège de supplices ».

Les poèmes de Claude Luezior nous offrent le kaléidoscope de la vie sous ses aspects sombres, dilués parfois par la fraîcheur et la beauté du paysage naturel autour de nous.

L’écriture, « une authentique aventure de l’esprit » reste le seul combat perpétuel contre le mal, le passage, la dissolution, la mort. Le métier du poète est bien rude : refaire par les mots le visage du monde, témoigner du vécu humain, combattre la folie des gens et la mort, faire renaître l’espoir. « Son travail est celui d’un moine-laboureur. Mains dans la glaise du langage, le poète mesure la solitude. Crues et décrues profanes. » Il « griffe le papier jusqu’à la fibre comme pour laisser une empreinte. Jusqu’au sang. »

Sonia Elvireanu, Professeure d'Université (Roumanie)

***

Clames, de Claude Luezior, éditions tituli, Paris

Article paru sur les sites Traversées et CouleursPoésies2

S’exprimer, oui ! Mais surtout surpasser la médiocrité, le vulgaire et ici c’est bien cela que notre poète aguerri et engagé clame, avant tout sortir de la fange, du cliché, du langage au rabais, du ravaudage de faubourg. Oui clamer, transmettre avec discernement et sagesse comme le barde, trouvère ou griot, restituer une signification au Verbe et hisser haut les mots.

Faire du langage un refuge protecteur, une vigie sur les chemins hasardeux de la vie. Au travers de ses « Clames » Claude Luezior dont nous connaissons depuis bien longtemps la qualité de poète « orpailleur » dont la parole fait foi, se présente à nous sous une facette nouvelle, sorte de défi oscillant entre réaction et provocation.

L’écriture se découvre à nous cadencée, rythmée, syncopée. Claude Luezior joue avec quelques subtilités de langage, sortes de jeux verbaux, sens, contresens, métaphores, mais le tout reposant toujours sur les fondations de la réflexion.

La forme tient en quelque sorte au principe du « slam » voire par extension du « rapp » mais avec l’élégance de relever le défi en l’habillant de subtilités qualitatives. Ce que ces deux nouveaux modes de vulgarisation ont souvent quelque peu oublié.

Il est indéniable que Claude Luezior se fait plaisir avec ses exercices de style riches et recherchés. Ce dernier joue de la dérision avec talent et comme un chat retombe toujours sur ses pieds. A propos de pieds, ne voyez surtout pas ici une allusion facile. Les mots coulent, s’enchaînent, se font, se défont, se heurtent, s’enlacent, s’embrassent.

En un mot, il fait de la grammaire sa petite cuisine entre impératif et subjonctif, conditionnel et inconditionnel. Il joue à saute-mouton de mots en mots, de vers en vers, le tout en l’absence de point et de virgule. Usez vous-même de votre propre ponctuation.

C’est en fait avec beaucoup de plaisir et de surprises, que nous évoluons au cœur de ce recueil, butant sur certaines formules ou nous éblouissant de son verbe. Il me semble que Claude Luezior se fasse un peu clairvoyant lorsqu’il écrit :

« Les barricades surgissent dans la ville

en enfilades

pour escouades.../... »

Sans doute ne pensait-il pas être à ce point au cœur de l’actualité :

« Le blasphème consume la ville

stratagème

suprême

qu’on essaime.../... »

Mais bien au-delà des jeux de mots, de la fantaisie, la démarche se révèle profonde car elle dénonce le monde dépersonnalisé dans lequel nous vivons actuellement, son coté éphémère et superficiel n’existant que dans l’immédiat, perdant sens et raison, la voix visionnaire du poète en amplifie l’inconsistance.

Claude Luezior ironise indéniablement, mais surtout s’insurge, hurle son dépit face au chaos d’une société se délitant, s’étiolant, face à une civilisation humaine qui sombre dangereusement vers son autodestruction :

« assez de ces brutes, assez de ces scandales, assez de ces vandales, assez des canonnades etc. etc. »

Le poète nous avertit, nous informe, il y a urgence ! Les « Clames » se font confessions, sans doute une manière de survivre en exultant poétiquement.La poésie est un combat pour l’amour qui doit fédérer le devenir de l’humanité.Afin de mieux les clamer Claude Luezior extirpe les mots de leur contexte, leur donne un sens nouveau, une vibration différente, question de survie en composant une sorte de patchwork bigarré. Il faut sortir de l’incertitude des reliques.

« Mettre le feu

Aux parcelles du rêve.../... »

Peut-être que cette néo-cryptographie est un antidote aux drames contemporains.

Poèmes parfois ludiques détenant ce mystère de la métamorphose kaléidoscopique.

Le Verbe prend aussi la forme d’un « J’accuse » face à cette société bradée et condamnée à légiférer sur des peccadilles nous détournant de la réalité. C’est clair, le poète exige une « renaissance » pour d’authentiques valeurs et une autre Liberté !

Le poète qui se veut lucide ne confondra jamais clames et clameurs, il ose le clamer !

Michel Bénard.

Lauréat de l’Académie française.

Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.

C'est à pas feutrés que l'on entre dans Jusqu'à la cendre, happé dès les premières pages par le courant puissant de l'écriture poétique.

Écriture précise, finement ciselée. Les mots, dont certains pénètrent en l'intime du lecteur avec une résonance intense, provoquent parfois comme une détonation...

L'alternance de poèmes et de proses confère aux textes un rythme particulier. Comme une respiration nécessaire pour aller plus avant dans le courant du fleuve.

On est entraîné, remué, secoué par cette lecture qui, évoquant des thèmes variés, est tissée autour d'une trame singulière : celle de l'humain jeté au cœur de la grande et mystérieuse Aventure, avec toute une palette d'émotions, de questionnements, d'incompréhensions, de cris et de désespoirs qu'elle ne peut que susciter. Mais aussi ces plages de douceur, de tendresse, d'amour qui s'offrent à celui qui se confronte à la merveille et à la terreur d'être humain : une épaule soutenante, un regard, des lèvres offertes... Cela, le poète le voit, le vit, le dit, au milieu de la réalité souvent douloureuse, incompréhensible et violente du monde...

Posture poétique : celle qui témoigne de la vie, de son caractère précieux et qui, en même temps, s'insurge et dénonce ce qui va à son encontre et l'avilit, la détruit. Luezior est bien dans cet acte poétique : une poignée de notes, un poème jeté dans l'espace par un geste de danse, un tableau agitant ses reflets, la main d'une femme : entre nous, un jardin premier à portée de regard.

Jean Mahler

Claude Luezior, Jusqu’à la cendre, Paris, Librairie Galerie-Racine, 2018

Claude Luezior est poète, romancier, nouvelliste, essayiste, critique littéraire suisse, professeur universitaire et médecin neurologue. Son oeuvre comprend environ 50 livres dont quelques monographies sur des peintres et artistes contemporains. Il a été recompensé de nombreux prix, dont le Prix européen de l’Association des Écrivains de Langue Française (1995), le Prix de poésie de l’Académie Française (2001), le Prix Marie Noël (2013). En 2002 il est nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Ses poèmes se retrouvent en anthologies et revues étrangères. Il est traduit en allemand, italien, grec et roumain.

Son plus récent recueil de poèmes Jusqu’à la cendre (Paris, Librairie- Galerie Racine, 2018) alterne vers et prose poétique. La voix du poète témoigne de la solitude et de la souffrance de l’être humain dans le monde. Elle se dresse contre tout ce qui défigure son visage et fait souffrir, contre la mort sous ses multiples aspects: démence, violence, maladie, guerre, intolérance, fanatisme, contre l’oubli de l’Histoire tragique et ensanglantée, cette mémoire collective que le temps efface, permettant ainsi la restauration incessante du désarroi, de l’intolérance, de la haine qui font éclater les guerres absurdes : « chairs/ décharnées/ regards// à travers/ les pages d’Histoire/ ces visages/ me dévisagent// concentré /inhumain/ tellement humain/ de désespoir// alter ego/ que l’on massacre// au nom d’une race/ dite pure// comment prétendre/ désormais/ faire partie/ du clan homo sapiens ? »

Le poète devient le porte-parole de la douleur qui creuse corps et âmes, voués au néant. Il réfléchit et s’interroge sans cesse sur les brûlures de la vie jusqu’à la cendre, la vie anéantie par le mal et le temps, avant même de guérir ou de cicatriser ses blessures, la déchéance physique ou de l’esprit anéanti par la maladie. Que reste-t-il de nos rêves et chimères, de nos histoires de vie fauchées par les autres ou englouties par le temps dévorateur ?

Comment faire face à la « démence dépourvue de toute tolérance », aux plaies de la vie, aux cauchemars des guerres, à la solitude, à l’absence, à la conscience lucide de la dissolution de l’être? Comment combattre le mal qui ronge tout ? Des bribes de souvenirs, d’un passé attendri par l’amour, la beauté, l’amitié, eux-mêmes fragilisés par le temps jaillissent de la mémoire, avec la nostalgie d’un autre visage possible du monde : « une épaule/ peuplée de tendresse/ pour trébucher/ parfois// une épaule/ sans limite/ estuaire/ qui répare/ quilles et mats/ à la dérive. »

Il faut retenir ce vécu éphémère, avant qu’il ne s’efface définitivement de la mémoire, lui redonner corps et âme par les mots, eux-mêmes impuissants à dire l’ardeur des sentiments, la tendresse des caresses, la brûlure des blessures de l’âme, le tranchant du bistouri dans la chair souffrante, la désespérance, le cri de la vie qui ne veut pas mourir.

Il faut retrouver l’espoir et le pouvoir de renaître de la cendre comme le Phénix, refaire le bonheur de la vie, convertir les ténèbres en lumière, respirer la brise et l’aurore, se purifier dans la rosée de la nuit et la soie de l’amour d’une femme : « écarteler ce que la rouille/ vainement corrode/ déplier le doute/ et rendre braise/ à la cendre trop grise// terre labourée/ ou gémissement encore/ des vides// briser ces couteaux extrêmes/ qui se délectent/ de leurs blessures/ à l’orée des cachots/ il me faudra repeupler/ nos rêves alanguis// déplier ses paupières/ élaguer ses brumes/ violemment rendre vie/ à ses seins de porcelaine/ aux bras lourds de la nuit/ dans l’infinie fragrance/ de nos gestes inachevés. »

Le poète parle au nom d’une humanité qui a perdu sa sagesse naturelle et le lien fraternel entre les êtres vivants réunis par le même destin. Sa voix grave et satirique interroge avec amerture le sens même de liberté poussée à la déraison et à la démence criminelle des fanatiques qui ne comprennent pas qu’ils tuent sans cesse la vie, l’innocence et la beauté de l’être pour une illusion, « un arpent de terre de sable » : « guerre d’arrogances/ intimement pétries/ dans des boues aveugles// Guerre civile/ entre peuples frères/ tellement immonde/ qu’on appelle Grande// chairs tranchées/ cortège de supplices ».

Les poèmes de Claude Luezior nous offrent le kaléidoscope de la vie sous ses aspects sombres, dilués parfois par la fraîcheur et la beauté du paysage naturel autour de nous.

L’écriture, « une authentique aventure de l’esprit » reste le seul combat perpétuel contre le mal, le passage, la dissolution, la mort. Le métier du poète est bien rude : refaire par les mots le visage du monde, témoigner du vécu humain, combattre la folie des gens et la mort, faire renaître l’espoir. « Son travail est celui d’un moine-laboureur. Mains dans la glaise du langage, le poète mesure la solitude. Crues et décrues profanes. » Il « griffe le papier jusqu’à la fibre comme pour laisser une empreinte. Jusqu’au sang. »

Sonia Elvireanu, Professeure d'Université (Roumanie)

***

Clames, de Claude Luezior, éditions tituli, Paris

Article paru sur les sites Traversées et CouleursPoésies2

S’exprimer, oui ! Mais surtout surpasser la médiocrité, le vulgaire et ici c’est bien cela que notre poète aguerri et engagé clame, avant tout sortir de la fange, du cliché, du langage au rabais, du ravaudage de faubourg. Oui clamer, transmettre avec discernement et sagesse comme le barde, trouvère ou griot, restituer une signification au Verbe et hisser haut les mots.

Faire du langage un refuge protecteur, une vigie sur les chemins hasardeux de la vie. Au travers de ses « Clames » Claude Luezior dont nous connaissons depuis bien longtemps la qualité de poète « orpailleur » dont la parole fait foi, se présente à nous sous une facette nouvelle, sorte de défi oscillant entre réaction et provocation.

L’écriture se découvre à nous cadencée, rythmée, syncopée. Claude Luezior joue avec quelques subtilités de langage, sortes de jeux verbaux, sens, contresens, métaphores, mais le tout reposant toujours sur les fondations de la réflexion.

La forme tient en quelque sorte au principe du « slam » voire par extension du « rapp » mais avec l’élégance de relever le défi en l’habillant de subtilités qualitatives. Ce que ces deux nouveaux modes de vulgarisation ont souvent quelque peu oublié.

Il est indéniable que Claude Luezior se fait plaisir avec ses exercices de style riches et recherchés. Ce dernier joue de la dérision avec talent et comme un chat retombe toujours sur ses pieds. A propos de pieds, ne voyez surtout pas ici une allusion facile. Les mots coulent, s’enchaînent, se font, se défont, se heurtent, s’enlacent, s’embrassent.

En un mot, il fait de la grammaire sa petite cuisine entre impératif et subjonctif, conditionnel et inconditionnel. Il joue à saute-mouton de mots en mots, de vers en vers, le tout en l’absence de point et de virgule. Usez vous-même de votre propre ponctuation.

C’est en fait avec beaucoup de plaisir et de surprises, que nous évoluons au cœur de ce recueil, butant sur certaines formules ou nous éblouissant de son verbe. Il me semble que Claude Luezior se fasse un peu clairvoyant lorsqu’il écrit :

« Les barricades surgissent dans la ville

en enfilades

pour escouades.../... »

Sans doute ne pensait-il pas être à ce point au cœur de l’actualité :

« Le blasphème consume la ville

stratagème

suprême

qu’on essaime.../... »

Mais bien au-delà des jeux de mots, de la fantaisie, la démarche se révèle profonde car elle dénonce le monde dépersonnalisé dans lequel nous vivons actuellement, son coté éphémère et superficiel n’existant que dans l’immédiat, perdant sens et raison, la voix visionnaire du poète en amplifie l’inconsistance.

Claude Luezior ironise indéniablement, mais surtout s’insurge, hurle son dépit face au chaos d’une société se délitant, s’étiolant, face à une civilisation humaine qui sombre dangereusement vers son autodestruction :

« assez de ces brutes, assez de ces scandales, assez de ces vandales, assez des canonnades etc. etc. »

Le poète nous avertit, nous informe, il y a urgence ! Les « Clames » se font confessions, sans doute une manière de survivre en exultant poétiquement.La poésie est un combat pour l’amour qui doit fédérer le devenir de l’humanité.Afin de mieux les clamer Claude Luezior extirpe les mots de leur contexte, leur donne un sens nouveau, une vibration différente, question de survie en composant une sorte de patchwork bigarré. Il faut sortir de l’incertitude des reliques.

« Mettre le feu

Aux parcelles du rêve.../... »

Peut-être que cette néo-cryptographie est un antidote aux drames contemporains.

Poèmes parfois ludiques détenant ce mystère de la métamorphose kaléidoscopique.

Le Verbe prend aussi la forme d’un « J’accuse » face à cette société bradée et condamnée à légiférer sur des peccadilles nous détournant de la réalité. C’est clair, le poète exige une « renaissance » pour d’authentiques valeurs et une autre Liberté !

Le poète qui se veut lucide ne confondra jamais clames et clameurs, il ose le clamer !

Michel Bénard.

Lauréat de l’Académie française.

Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.

*

"dictionnaire.education/fr"

Mendiant - Définitions et synonymes de mendiant dans le dictionnaire français

Mendiant - Définitions et synonymes de mendiant dans le dictionnaire français

Un mendiant est une personne qui vit matériellement d'aumônes, ou de l’argent ou de la nourriture (...)

http://dictionnaire.education/fr/mendiant

10 LIVRES EN FRANÇAIS EN RAPPORT AVEC «MENDIANT»

(...) 2 :

Mendiant d'utopie (poésie), Claude Luezior, L'Harmattan, Paris, 2009

Sentinelle de l'espérance, Luezior centre son recueil autour de l'Amour.

3

*

Citations

Le monde de Claude Luezior est un monde vibrant où la beauté est l'un des noms de la détresse.

(JEAN-LOUIS BERNARD, in : Interventions à Haute Voix, juillet 2019)

Par la magie de sa tonalité si particulière, la cocasserie insolite de son humour et sa participation d’écorché vif à la douleur du monde, Claude Luezior nous fait sentir la matière première du bonheur. (JOELLE STAGOLL, romancière)

Les poèmes de Claude Luezior sont à la fois très humains et foisonnants d’images. (JACQUES de BOURBON BUSSET, de l’Académie française)

Claude Luezior, un écrivain humaniste qui tend à l'universel. (GEORGES SÉDIR, écrivain, Ambassadeur de France et Ministre plénipotentiaire)

Luezior est particulièrement intéressé par la symbiose avec d’autres arts. Cet écrivain tisse une œuvre au verbe haut, privilégie l’utopie et distille la lumière blanche en ses composantes de couleurs spectrales (...) Lauréat de nombreux prix, Claude Luezior a marqué magistralement son territoire en littérature. (JEAN DESMEUZES, écrivain, inspecteur d’Académie, lauréat en 1964 du Prix Apollinaire -que l’on appelle souvent le Goncourt de la Poésie-)

L’œuvre littéraire de certains médecins est souvent inspirée par les émotions, les réflexions suscitées par leurs expériences ou nées au chevet des malades qu’ils traitent. Tel fut Tchekhov, tel est Claude Luezior. (JEAN BERNARD, écrivain, membre de l’Académie française, ancien Président de l’Académie des Sciences)

Avec une prodigieuse adresse, Luezior mêle des citations du peintre Armand Niquille à ses propres lignes. Le résultat comblera le lecteur et l’amateur d’art satisfaits de rencontrer un artiste « figuratif mais onirique, éminemment courtois mais habillé de solitude » que sert lucidement, ardemment un écrivain de talent. (PAULE D’ARX, docteur ès lettres, critique littéraire)

MANOS STEPHANIDIS, professeur à la Sorbonne a longuement présenté au musée Bénaki à Athènes le livre d’art (bilingue, franco-grec) « De l’oxydo-gravure à la mythologie des mots », fruit d’une complicité entre le peintre Guy Breniaux et Claude Luezior talentueux homme de plume, auteur d’une vingtaine d’ouvrages. (DANIEL GREUZARD, critique d’art, Le Progrès de Lyon, 22.12.2003)

"À pleines mains" : une belle réussite dans l’art de maîtriser un style concis. (LE MONDE DES LIVRES, 24.05.1996)

Pas une page qui n’offre la dimension de la verticalité. (PIERRE GREMAUD, écrivain, homme de théâtre, critique)

Poète à l’écriture dense, il ne cesse de rechercher cette alchimie des mots qui remue le meilleur au tréfonds du lecteur. Luezior est en quelque sorte un visionnaire balancé entre le sensuel et l’esprit, avec un parfum d’ascétisme. (CLAUDE EVRARD-COUPIC, écrivain, éditorialiste)

On ne lit pas ses romans : on y entre tout doucement en faisant grincer les gongs de la porte et craquer le parquet, puis on se laisse entraîner par la douceur de la fulgurance d’une histoire, racontée, parfois chuchotée par un conteur qui semble connaître les mille et un rouages de la complexe et mystérieuse mécanique humaine. Comme dans un ciel tourmenté, il arrive à vous offrir, l’espace d’un instant, un morceau de ciel bleu. Là, au gré des pages se cache, dans l’écrin de la narration, la vérité des mots. (...) ″ Claude Luezior, nouvelliste, romancier et poète a tracé une œuvre féconde où la finesse et la précision du verbe enchantent le lecteur. ″ (LAURENT BAYART, écrivain, 1er éditeur français de W. Szymborska, Prix Nobel de littérature 1996 ; Co-rédacteur en chef de la Revue Alsacienne de Littérature (RAL), Strasbourg)

C’est que dans l’écriture de Claude Luezior œuvrent les tendresses du regard. Dans l’empathie de la voix narrative, la vie s’obstine et chante. (JEAN-DOMINIQUE HUMBERT, écrivain, critique, red. en chef adj. Coopération).

Pavlina possède les métaphores de l’image révélée, Claude Luezior réinvente la transfiguration du verbe. (MICHEL BENARD, écrivain, chevalier des Arts et des Lettres, lauréat de l’Académie française)

Luezior a des formules heureuses. Ce voyage (« Impatiences ») est un hymne tendre et poétique à la vie. (ANDRÉE FERRIER-MAYAN, docteur ès lettres, rev. litt. « Sud », Marseille)

″Fruit de nos désirs" : c’est là que le miracle de la poésie opère. Une prose riche au service de courts versets, qui explore tout l’univers des possibles, qui nous fait découvrir, brique après brique, étape après étape, toute l’édification de ce qu’est l’être humain. (LOUIS DELORME, écrivain, lauréat de l’Académie française, Officier des Palmes académiques)

Poésie en vers libres, sans points ni virgules. On devrait dire poésie naturelle ou du Naturel. En ses confins cosmiques, bien réussie, elle est aussi exacte qu’une poésie classique achevée. (CHARLES P. MARIE, professeur aux universités de Bradford et Coventry)

J’aime beaucoup l’écriture de Luezior et suis prêt à la publier.(MICHEL COSEM, Prix Renaudot pour la jeunesse 2002, Editeur d’Encres Vives, 2011)

L’on ne se lasse pas de contempler les peintures de Pavlina éclairées par l’immense talent de Claude Luezior tout au long de cette promenade humaniste, rêveuse ou métaphysique. (LAURENCE MORECHAND, docteur ès lettres, anc. rédactrice en chef de Femmes artistes international)

Ses phrases nous donnent à voir ce qu’est l’écriture, la vraie, celle d’un des tout premiers stylistes contemporains. (JEAN-LOUIS BERNARD, poète et critique littéraire ; in : Pages insulaires, sept. 2012)

Claude Luezior a bien compris l'urgence de sa voie poétique en brûlant ses mots dans le fût de sa plume... les mots toxiques, pris au collet, ravisseurs ou câlins à l'étreinte charnelle. (YOLAINE et STEPHEN BLANCHARD,

in : Ces douleurs mises à feu, 2015

Les opposés, qui ne viennent pas nécessairement en coïncidence, et les paradoxes de la vie qui, à la fois se multiplie et s’auto-détruit, sont comme le sang des poèmes de Claude Luezior. Aucune facilité, aucune dérobade, aucun contournement, le choc du vivant qui ne cesse, de réplique en réplique, de s’étendre.

Rémi Boyer, 2019 in https://incoherism.wordpress.com/

*

Autres articles et extraits

Chemin de rêves de Claude Luezior

in : Fribourg Illustré (ACM éd. Strasbourg)

***

Par ailleurs, Chemin de rêves en e-book chez France Loisirs :

9782402022606.htmlwww.franceloisirs.com/poesie/chemin-de-reves-9782402022606.html

in : Fribourg Illustré (ACM éd. Strasbourg)

***

Par ailleurs, Chemin de rêves en e-book chez France Loisirs :

9782402022606.htmlwww.franceloisirs.com/poesie/chemin-de-reves-9782402022606.html

CLAMES, Poèmes à dire, CLAUDE LUEZIOR, ÉDITIONS TITULI, Paris. 2017

Mais quel est donc ce nouveau daïmon qui enfièvre Luezior ? En effet, dans tous les recueils précédents, l’auteur, avec son sens inné de l’image, est oiseleur qui, dans des plissés de douceur, origine des houles de rêve.

Glaneur d’arc-en-ciel, entre vacillements de cierges et odeurs d’encens, il bat les cartes d’un jeu de songes dans des bourrasques de sensualité et s’avance à pas de chartreux. Ici, dans Clames, on est de prime abord surpris, voire interloqué, devant ce choc des mots que le poète martèle avec un bonheur évident et heureux : elle / disloque / croque / escroque / révoque.

Les phrases courtes, réduites au maximum. Elles sont des coups de gond qui résonnent, des coups de poing qui font des bleus à la voix car, instinctivement, comme à l’écoute d’un slam on se laisse emporter par ce rythme : ici pulse le besoin du dire Sabre au clair, les mots en débord moissonnent le souffle, sortent de la page. Le lecteur devient orateur, il scande : coupe / mes coups de sang / coupe mes poignes / découvre ta croupe.

C’est une armée au pas de charge qui sonne la diane, dévale les pentes du livre et monte à l’assaut de celui qui lit : je heurte / Parce que je suis heurtoir et m’agenouille/ sombre fripouille / à l’échancrure des souvenances (…) et je heurte / heurte sans tympan / et je heurte / jusqu’au sang.

Mots qui fustigent, fouettent : assez / de ces scandales / de ces vandales / qui empalent mes vestales. Mots volcans, lave sur les dérives du quotidien : c’est clair / les bijoux / de pacotille / transpercent / les chairs (…) se faire marquer : comme si l’on n’avait / pas asse tatoué / les suppliciés / aux camps / des condamnés. Mots guillotines : c’est clair / on a proclamé : les déchets / œuvre d’art / et les détritus / sur fonds sprayés / sont glorioles / pour discours / esthétisés.

Malgré soi, par la puissance de ce dire, on s’enrôle dans la troupe marche. Et soudain, ici et là, quand on s’y attend le moins, lorsque le vent s’apaise, Luezior pose son bivouac pour se laisser glisser : peut-être le temps est venu, le temps où l’on respire d’autres rêves. Le poète passionné ouvre sa besace. À la lumière d’un phare lointain, une sirène passe : il rêve d’écailles et filtre une confidence aux yeux de salamandre : Ne t’en déplaise / j’aimerai / seul sous la treille / l’ombre de tes soleils / j’aimerai tes vermeils.

Dans sa nuit, les étoiles laissent glisser l’humour : à la fripe / j’ai mis / quelques reliques / de participes / trop passés. Dans la fragilité de ses chimères, il déploie les ailes des libellules au tulle de ses pensées, il sait qu’une lueur pointe toujours au-delà du noir. Entre un nuage et une ombre, disons avec le chantre : buvez / comme le rouge-gorge / buvez / de vos lèvres / jusqu’à ce que vie / s’en suive / et surtout / buvez- moi.

Claude Luezior est à la fois marbre et sculpteur, il incendie ses vaisseaux avec élégance, parfois à contre-courant mais jamais à contre-cœur, il écrit sur le sable mouvant de la vie avec joie et douleur : dialogue avec l’ange, mais aussi dialogue avec ces riens tantôt sublimes, tantôt insalubres. Gênes de sang au calice de l’offrande.

Avec le poète clamons ses « Clames » au miroir / du puits / où culbutent / nos songes. Pour mémoire, les éditions tituli ont sorti en 2016 Une dernière brassée de lettres du même auteur.

© Nicole Hardouin in : Traversées

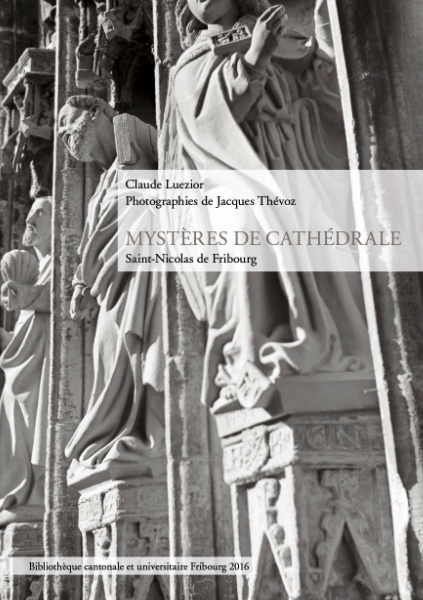

Poésie et images pour la cathédrale de Fribourg et ses mystères

Une cathédrale dans une petite ville, Fribourg, et des impressions en cascade, la photo épaulant le texte - ou le contraire. C'est le bonheur de lecture que réserve "Mystères de cathédrale", un beau livre aux allures rétro signé conjointement par Jacques Thévoz, le photographe, et par Claude Luezior, le poète. Ils ne se sont pas connus, certes - question de génération. Mais leurs oeuvres se sont rencontrées et mises au diapason dans cet ouvrage publié en toute fin d'année 2016 par la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg.

Les photographies en noir et blanc de Jacques Thévoz sont splendides, disons-le d'emblée. Il arrive qu'elles fixent une géométrie particulière, ou donnent à voir ce que le visiteur distrait de la cathédrale n'aura qu'effleuré - dans le meilleur des cas: des détails de vitraux, des statues, des éléments du mobilier liturgique.

Elles savent aussi montrer l'humain, plongé dans les rituels de la religion catholique, pratiquée avec ferveur. Souvent, les prises de vue soulignent la gravité de ces instants religieux, souvent empesés et graves, qui ont rythmé la vie des Fribourgeois jusqu'à il n'y a pas si longtemps. On y reconnaît quelques visages, à l'instar de l'organiste Joseph Gogniat. On y repense avec nostalgie aux funérailles de l'abbé compositeur Joseph Bovet.

En contrepoint, le poète Claude Luezior pose ses propres mots sur la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg. Son regard est actuel. Il complète ce que le photographe a immortalisé. On y trouvera donc les allusions aux derniers enrichissements de la cathédrale, montrés comme le prolongement d'une oeuvre architecturale inachevée: les vitraux d'Alfred Manessier sont observés de près, faisant écho aux vitraux historiques de Józef Mehoffer, "le Klimt polonais". Chaque chapitre capte un élément des lieux, invitant l'habitué à lever les yeux sur des choses qu'il ne voit plus à force de les côtoyer.

Les textes de Claude Luezior sont de temps à autre dans l'anecdote ou la légende surprenante, par exemple lorsqu'il est question du creusement de la molasse au-dessous de l'édifice, pour en faire quelque chose de grand malgré tout. Ils relèvent du registre du souvenir, travaillé pour sonner juste et précieux pour le lecteur, quand il faut évoquer des rituels tels que la Madone des Centaures (comprenez: les motards!) ou le temps fort de la Saint-Nicolas.

Quel saint Nicolas, d'ailleurs? L'auteur ne manque pas de rapprocher Saint Nicolas de Flüe, personnage clé de l'histoire suisse, et Saint Nicolas de Myre, saint patron de la cathédrale, ni de révéler, astucieux, leur place respective dans la cathédrale. Il y a enfin un soupçon de facétie lorsqu'il est question d'évoquer la chaire, les brûle-cierges et les confessionnaux en déshérence...

Si "Mystères de cathédrale" montre avec brio ce que la cathédrale de Fribourg a d'unique et d'exceptionnel, ce livre ne se limite pas à une approche impressionniste qui pourrait paraître floue. Au contraire: l'ouvrage est fortement documenté, puisant ses sources dans des articles rares. Ces recherches révèlent à l'érudit que l'édifice trouve sa place dans le réseau des cathédrales gothiques du Moyen Age, puis s'est en permanence enrichi, grâce à ses beautés architecturales ultérieures (autels baroques, reliques) comme aux humains qui l'ont fait vivre.

Jacques Thévoz et Claude Luezior se sont ainsi associés pour offrir au public un regard précieux, témoin par-delà les ans, de ce qu'est la cathédrale de Fribourg aujourd'hui, monument incontournable et somme de ce que les gens d'ici et d'ailleurs lui ont donné.

FATTORIUS (Daniel Fattore) mars 2017

http://fattorius.blogspot.ch/2017/03/poesie-et-images-pour-la-cathedrale-de.html

Claude Luezior, Jacques Thévoz, Mystères de cathédrale, Fribourg, Bibliothèque cantonale et universitaire, 4e trim. 2016.

Cathédrale St-Nicolas de Fribourg / Suisse

Cliquer ici pour modifier.

Fonds Jacques Thévoz, Bibliothèque Cantonale et Universitaire Fribourg : Mystères de cathédrale St-Nicolas de Fribourg, C. Luezior, BCU, 2016

Xavier Schaller

MYSTÈRES DE CATHÉDRALE Saint Nicolas de Fribourg - Claude LUEZIOR - photographies : Jacques THÉVOZ

Ce nouvel ouvrage de Claude Luezior achevé d'imprimer sur les presses de l'imprimerie de Saint Paul à Fribourg en novembre 2016 est un livre d'Art en noir et blanc, d'une sobre beauté. Il est publié sous l'égide de l'institution patrimoniale de la B.C.U (Bibliothèque Cantonale et Universitaire). Son format allongé inhabituel : 16/27 permet de rendre compte de la verticalité en perspective de la cathédrale avec vue partielle des sculptures alignées sur son fronton. Il s'agit d'un livre d'Art et de Poésie où Claude Luezior, avec l'humour tendre, l'émotion et la finesse d'observation qu'on lui connaît, nous fait une description attentive de l'édifice fragile de quartz et d'argile qui se délite au fil des années tout en affrontant les siècles dans la beauté humaine de la foi.

L'auteur nous prend donc par la main, nous invite à le suivre, se propose, lui qui est dans la connivence avec le lieu, de nous servir de guide afin que nous ressentions la force de permanence de cette cathédrale ''fière de ses arches et de ses voûtes, orgueilleuse de ses turbulences minérales''... car ''Menuet de poussière, elle demeure, contre vents et acides, roc d'espérance''. Cet édifice a été maintes fois représenté par le peintre Armand Niquille ce qui a d'ailleurs inspiré à Claude Luezior sa magnifique monographie : ''Niquille, maître de lumière".

Au fil de la visite, Claude Luezior citera toutes les confréries, les compagnonnages, les artisans d'exception comme le verrier Josef Mehoffer (le Klimt polonais) ainsi qu'Alfred Manessier pour la réalisation du somptueux vitrail moderne du Saint Sépulcre. Il nous fera vivre la cathédrale au rythme des fêtes joyeuses de la Saint Nicolas qui unissent le peuple de Fribourg et ses alentours, élans suivis du recueillement qui accompagne les deuils et les guerres …

Nous pouvons suivre la visite de la cathédrale, à livre ouvert comme un saint livre que l'on consulterait au long d'une procession aux nombreuses stations, en écoutant la voix de l'auteur.

Quelques extraits :

La tour et sa légende :

"Tout en haut une volée de cloches, dont les battants rythment les pulsations du pays''...oiseaux et congères y font leur nid...Vous y rencontrerez... Descendez maintenant, descendez encore, prenez en catimini le deuxième escalier... dans les enfers des soubassements..."

Nef :

Bagués d'or, les chapiteaux convergent à l'unisson des prières. Stupéfiantes fiançailles... pour un grand corps en majesté.

Portail occidental :

Achetez le programme ! Mais prenez garde, la bande-annonce théologique n'est pas faite pour des enfants de choeur... elle oppose diables jouissifs et docteurs de l'église...

Bénitier :

Certains se signent, pressés comme pour pointer à l'horodateur du Seigneur... s'avance la bigote à la peau parcheminée : marathonienne de la rédemption...

Grilles du choeur :

"Je reste accroché à cette grille dont les losanges marquent mes paumes. Gueux en quête de miracle... La communion est mot féminin, chair du partage. Elle me console. Elle s'est agenouillée, tout près de moi''

Grandes orgues :

Nous voici dans l'oeuvre sacrificielle du Grand orage, dans la tourmente de Dieu.

Tout à coup, tandis que refluent les grondements telluriques, renaît un silence, lavé de tout péché.

Nous laisserons le lecteur-visiteur suivre le reste des stations de ce haut lieu où ''de la pierre crue monte une respiration... parmi les sacrements d'une dynastie de colombes''

Jeanne CHAMPEL GRENIER

Read more at http://www.jeannechampelgrenier.com/pages/liens/claude-luezior-ecrivain.html#Cowr4ReYtJ2AdfSi.99

Claude Luezior : Pavlina : espaces et transparences

Editions du Tricorne, Genève

.

Franchir la frontière entre le charnel et le mystique, changer de corps touchent au plaisir, à la jouissance comme aux possibilités d’angoisse puisque les certitudes se voient interpellées par cette traversée. Pavlina ne cesse de la rappeler. Quant au poète Luezior, il ponctue en orpailleur les fontaines de jouvence de l’artiste. Pour ses personnages, à l'« aveuglement » de l'amour, répond une attente exaspérée, désespérée. La Vaudoise les montre en instance de purification comme au prise avec le miel charnel.

Luezior rappelle que la voyageuse de l'amour ne fait qu’emmener avec elle ses propres bagages, son propre inconscient : si bien que chaque toile devient un lieu de réclusion qui fascine néanmoins le poète charmé par les « femmes-lumières ». Son texte en fragments invite à franchir « à rebours » le seuil de l’œuvre où la femme reste sainte et pécheresse. A son évasion impossible répond la pénétration du regard en un lieu qui n’est plus à l’extérieur d’une frontière mais dedans.

Pavlina y accomplit une avancée vers quelque chose qui n’a plus rien à voir avec un charme de la nudité mais avec un dépouillement. A l’étrangeté éruptive, à l’attrait volcanique de l’amour humain répond un retournement mystique. Ce bond permet à l’inconscient qui habituellement ne connaît pas la traversée des frontières d’être mis en connexion avec ce qui le dérange.

Une telle expérience ne peut laisser indemne puisque le saut et l'éclat des œuvres de Pavlina, comme le souligne Luezior, crée un transfert. Il désaxe des assises, des sécurités voire du sens même de désir. Dès lors celles qui restent les Enceintes de l'Amour et n’arrivent pas à venir à bout du cerclage parviennent néanmoins à franchir la frontière interne de l’être.

Chaque toile permet de « survivre aux entrailles » en devenant « le témoin de la terre » (Nicole Hardouin) où l’être tel Roland à Roncevaux joue à saute-mouton au bord des gouffres, espérant une brèche, là où il est en quête d’un corps qui doit se quitter et du cor qui lui permet de s’ouvrir à l’altérité suprême, l’extrême transparence de la source première.

Jean-Paul Gavard-Perret

In : De l'art helvétique contemporain

24heures : Rubrique des arts plastiques et de la littérature en Suisse romande

***

Armand Niquille

"Le monde renaîtra de la destruction, de l'absurdité et de l'orgueil", tempéra sur panneau, 114 x 162 cm, 1944.

"Le monde renaîtra de la destruction, de l'absurdité et de l'orgueil", tempéra sur panneau, 114 x 162 cm, 1944.

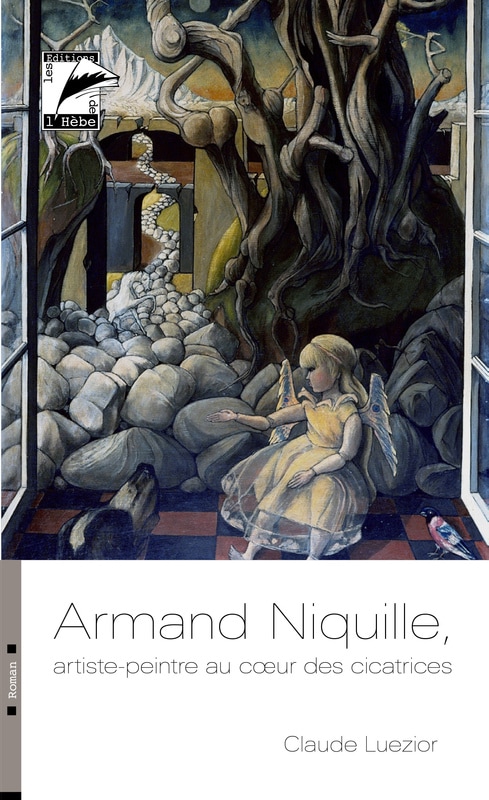

Claude LUEZIOR : ARMAND NIQUILLE, artiste-peintre au cœur des cicatrices, Éditions de l’Hèbe, 2015

Dans cette biographie romancée de Armand Niquille, l’écrivain Claude Luezior fait vivre de manière passionnante le parcours singulier de ce peintre hors cadres mais aussi celui de ses ancêtres et leurs implications dans l’Histoire de France. Biographie car tous les éléments et références se veulent exactes, romancée de part certains dialogues imaginaires tracés dans le respect de la personnalité de l’artiste-peintre que Luezior a personnellement connu.

Dès sa prime enfance, Niquille, Petit Chose torturé se pose de lancinantes questions ; « suis-je vraiment le fils d’un conducteur de trams ? Pourquoi ma mère a-t-elle louée une petite épicerie au lieu de rester lingère au château ? » Le doute reste momentanément sans réponse : là, explique C. Luezior, se trouve le ferment de sa souffrance, la racine de son œuvre riche de plus de mille toiles.

L’enfant entend dans l’épicerie maternelle des allusions émises par de charitables commères, les interrogations persistent face au mutisme de sa mère jusqu’au jour où, dans une exposition de peinture, il va rencontrer une sorte de dandy qui lui-même s’essaie à l’art. Face à face, âme contre âme, ils se découvrent ; « même regard, même maintien altier, ils sont semblables. »Niquille a vingt ans, il comprend. Intuitivement ils se sont reconnus, Fred de Diesbach, le fils du comte Raoul est son demi-frère dont il deviendra l’ami. Il fera des visites au château dans l’atelier du peintre, sans jamais croiser le regard de l’aigle Raoul : le puissant comte de Diesbach, son père. A de multiples reprises, ils peindront l’allée du château, les arbres de Niquille seront noueux, torturés, ceux du fils légitime, bien droits. Le Banni Magnifique, selon l’expression du critique J.P Gavard-Perret, signera parfois ses toiles Nihil (rien).

Jamais Niquille ne revendiquera quoique ce soit. Malgré ses cicatrices, il veut rester grand et puissant par la magie de sa peinture.

L’ouvrage rédigé d’une plume enlevée a plusieurs facettes dont un large pan historique : en effet, parmi les ascendants de l’homme au béret on trouve Nicolas de Diesbach, chambellan à la cour du roi Louis XI. A la tête des bernois, alors puissance militaire majeure, Nicolas s’allia à d’autres troupes pour battre le puissant duc de Bourgogne : Charles. le Téméraire qui fut défait aux batailles de Grandson, Morat et Nancy : le très habile Louis XI récupéra ainsi la Grande Bourgogne.